100 प्रतिशत घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग

अजय सहाय

यदि भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के प्रत्येक घर में 100 प्रतिशत वर्षा जल संचयन प्रणाली (Rain Water Harvesting System) अनिवार्य रूप से लागू कर दी जाए, तो यह जल संकट के समाधान की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध होगा, और इसके वैज्ञानिक, भौगोलिक, जलवायु तथा संरचनात्मक विश्लेषण के आधार पर यह अनुमानित किया गया है कि भारत में प्रति वर्ष औसतन 4000 अरब घनमीटर (BCM) वर्षा जल गिरता है, जिसमें से लगभग 3200 BCM जल व्यर्थ बह जाता है या वाष्पित हो जाता है।

केवल लगभग 700-800 BCM जल ही विभिन्न स्रोतों द्वारा संरक्षित हो पाता है, लेकिन यदि भारत के सभी 25 करोड़ से अधिक ग्रामीण और शहरी आवासों, जिनमें से लगभग 18 करोड़ ग्रामीण और 7 करोड़ शहरी घर हैं।

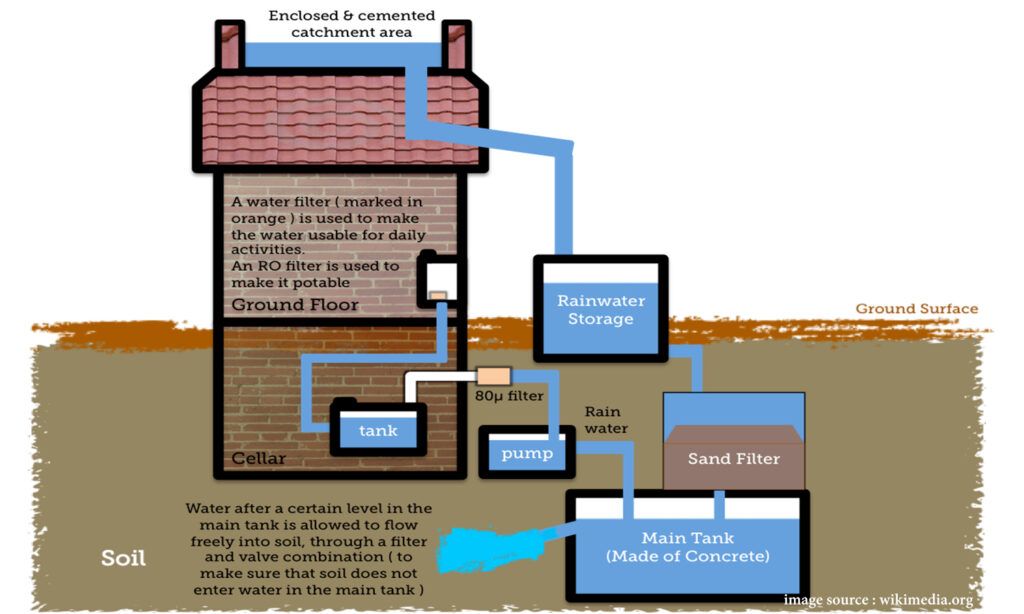

वर्षा जल संचयन की वैज्ञानिक तकनीकों जैसे रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पक्के टैंक, भूमिगत जल भंडारण प्रणाली, सोख्ता गड्ढे (soak pit), रिचार्ज ट्रेंच, बायो-रेमेडिएशन गड्ढे आदि को हर घर में पूर्ण रूप से लागू किया जाए और छत के क्षेत्रफल औसतन 800 वर्गफीट (74.3 वर्ग मीटर) और औसत वार्षिक वर्षा 1170 मिमी (1.17 मीटर) को मानक रूप में लें, तो एक घर वर्ष भर में लगभग 87,931 लीटर यानी 88 हजार लीटर वर्षा जल संरक्षित कर सकता है।

जिससे कुल 25 करोड़ घरों से लगभग 22,000 अरब लीटर (22 बिलियन क्यूबिक मीटर या 22 BCM) जल प्रति वर्ष संग्रहीत किया जा सकता है, जोकि वर्तमान भारत की कुल जल आवश्यकता का लगभग 17-20% भाग अकेले घरेलू वर्षा जल संचयन से पूरा करने की क्षमता रखता है।

यह प्रणाली विशेष रूप से जल संकट से जूझ रहे तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, और कर्नाटक जैसे राज्यों के लिए वरदान सिद्ध हो सकती है, जहाँ भूजल स्तर 500 फीट से 3000 फीट तक गिर चुका है और पुनर्भरण की दर मात्र 3 से 5 प्रतिशत तक सीमित हो चुकी है, वहीं शहरी क्षेत्रों में छतों, बालकनी, गार्डन तथा कॉम्प्लेक्स के अपशिष्ट जल को भी ग्रे वाटर ट्रीटमेंट के माध्यम से पुनः उपयोग कर जल संचयन की परिकल्पना को और व्यापक बनाया जा सकता है; उदाहरणस्वरूप, चेन्नई नगर निगम द्वारा वर्ष 2021–2023 के बीच 2.5 लाख घरों में वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाकर 30 हजार मिलियन लीटर से अधिक जल संचयन किया गया।

वहीं हैदराबाद ने अपने हाउसिंग सोसाइटी मॉडल के तहत प्रति वर्ष लगभग 9000 मिलियन लीटर वर्षा जल संरक्षित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की है, इसी प्रकार बिहार में जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत लगभग 2.39 लाख नई संरचनाएँ और 97 हजार पुराने जल स्रोतों का पुनरुद्धार कर ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन को सशक्त किया गया।

जिससे वर्ष 2023 तक लगभग 5.6 BCM भूजल पुनर्भरण दर्ज किया गया, और इसी मॉडल को प्रत्येक ग्रामीण और शहरी घर में अपनाने पर जल आत्मनिर्भरता 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति न केवल यथार्थ बनेगी, बल्कि यह ग्रामीण आजीविका, फसल उत्पादन, पशुपालन, घरेलू जरूरतें, और सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए भी संरचनात्मक सुरक्षा प्रदान करेगा।

भारत सरकार के नीति आयोग, केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB), और जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार यदि केवल 30% घरों में भी वर्षा जल संचयन अनिवार्य कर दिया जाए तो वर्ष 2030 तक भारत 40% जल संकट से मुक्ति पा सकता है, और यदि 100% घरों में इसे लागू किया जाए तो भारत की जल आत्मनिर्भरता 2047 से पूर्व ही सुनिश्चित की जा सकती है।

इस हेतु 1000 लीटर क्षमता वाले टैंक की लागत लगभग ₹5000 से ₹8000 तक आती है और औसतन ₹20,000 के खर्च में एक पूरा घरेलू वर्षा जल संचयन ढांचा खड़ा किया जा सकता है, जिसे मनरेगा, पीएम आवास योजना, स्मार्ट सिटी मिशन, और अमृत योजना से जोड़ा जाए तो व्यापक क्रियान्वयन संभव है; साथ ही, राज्य सरकारों द्वारा वर्षा जल अधिनियम लागू कर इसे भवन निर्माण अनुमति से जोड़ा जाए, तो जल संरक्षण को कानूनी और व्यवहारिक रूप से संस्थागत बनाया जा सकता है।

विज्ञान आधारित मॉनिटरिंग हेतु इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), स्मार्ट सेंसिंग डिवाइस, जल सेंसर अलार्म, फ्लो मीटर, और एआई-बेस्ड डेटा लॉगर के उपयोग से जल स्तर की निगरानी और उपयोगिता को पारदर्शी बनाया जा सकता है, जिससे भविष्य में पानी पर आधारित टकराव, पलायन और भूजल संघर्षों को नियंत्रित किया जा सके; वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह भी देखा गया है कि छतों से बहने वाला वर्षा जल अत्यंत स्वच्छ होता है, जिसे पीने योग्य बनाकर शुद्ध जल की घरेलू आपूर्ति को आसान बनाया जा सकता है, जिससे पानी पर खर्च होने वाली ऊर्जा, ईंधन और आर्थिक लागत में भारी कमी आएगी,।

वहीं जलजनित रोगों की आशंका भी घटेगी, और जल की निर्भरता नहरों, नदियों, डेमों व भूजल पर कम हो जाएगी; अतः यदि भारत 2047 तक 100 प्रतिशत घरों में वर्षा जल संचयन अनिवार्य करता है, तो यह अकेले 20 से 22 BCM पानी को सालाना संरक्षित कर सकता है, जो कृषि, पशुपालन, उद्योग, घरेलू आपूर्ति, और पारिस्थितिकीय संतुलन को स्थायी बनाए रखने के लिए क्रांतिकारी सिद्ध होगा, बशर्ते इसे वैज्ञानिक ढांचे, सरकार–जनभागीदारी, तकनीकी नवाचार, और सशक्त निगरानी व्यवस्था के तहत राष्ट्रव्यापी मिशन के रूप में लागू किया जाए।