भारत का अधूरा जल प्रबंधन सपना

अजय सहाय

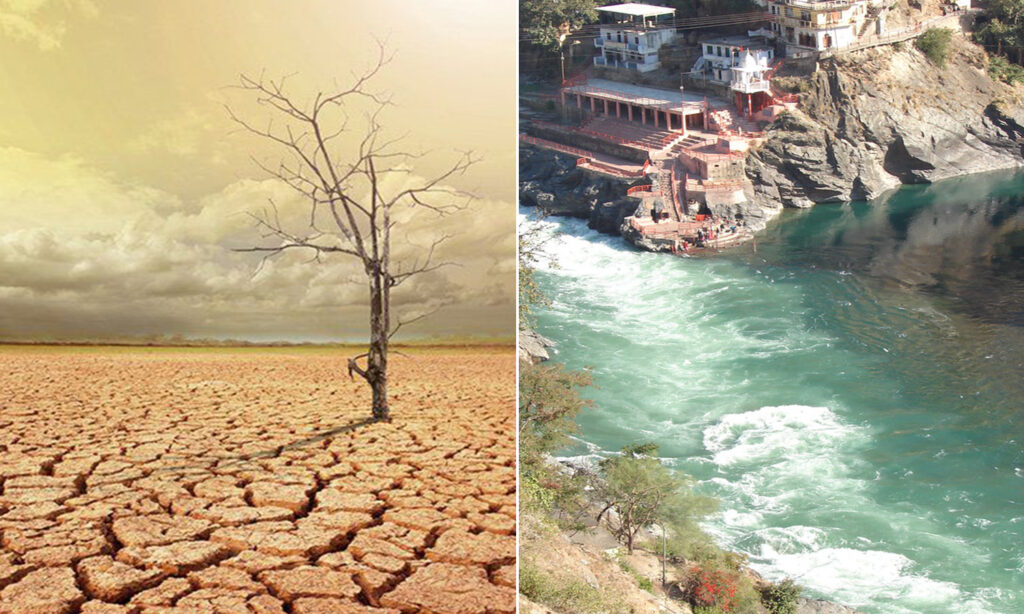

भारत में प्रतिवर्ष औसतन 4000 अरब घन मीटर (BCM) वर्षा जल प्राप्त होने के बावजूद भी स्वतंत्रता के 78 वर्षों बाद भी कोसी, बागमती, गंडक, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के बारहमासी जल प्रवाह को नियंत्रित करने, जलभराव रोकने, जल संकट को समाप्त करने तथा सूखा प्रभावित क्षेत्रों को जल समृद्ध बनाने हेतु कोई दीर्घकालीन, ठोस व समग्र दृष्टिकोण वाली योजना प्रभावी रूप से लागू नहीं हो सकी है, जिसका प्रमुख कारण देश में जल प्रबंधन को लेकर दृष्टिकोण, संस्थागत समन्वय, कानूनी बाधाएं, तकनीकी अक्षमताएं, नीति निर्माण में नागरिक सहभागिता की कमी और सरकारों के बीच जल अधिकार व जल नीति पर स्पष्टता का अभाव है ।

यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करें तो भारत में कुल वर्षा जल का मात्र 20% हिस्सा ही उपयोग हो पाता है, शेष 80% जल वाष्पीकरण, बहाव और अव्यवस्थित उपयोग के कारण व्यर्थ चला जाता है, भारत के जल शक्ति मंत्रालय, नीति आयोग, सेंट्रल वाटर कमीशन, CGWB तथा ISRO के संयुक्त अध्ययन में स्पष्ट हुआ है कि देश में प्रतिवर्ष 4000 BCM वर्षा जल आता है जिसमें से 1869 BCM जल नदी बहाव में चला जाता है, लगभग 800-1000 BCM जल वाष्पीकरण से नष्ट होता है ।

432 BCM जल ही भूजल भंडारण में पुनर्भरण होता है, वेटलैंड्स मात्र 75-80 BCM जल सहेज पाते हैं, पारंपरिक जल संरचनाएँ मात्र 80-100 BCM जल रोक पाती हैं, नहरें मात्र 20 BCM जल रोक पाती हैं, जबकि सोख गड्ढे (soak pits) व रेन वाटर हार्वेस्टिंग (RWH) संरचनाएँ मिलकर मात्र 35-40 BCM जल सहेज पाती हैं, जिससे स्पष्ट है कि देश के अधिकांश क्षेत्र जल संकट की ओर अग्रसर हैं ।

यदि वर्षाजल का मात्र 50% भी वैज्ञानिक व तकनीकी तरीके से संरक्षित किया जाए तो भारत प्रत्येक वर्ष लगभग 2000 BCM से अधिक जल संचित कर सकता है जो देश की कुल वार्षिक जल मांग (लगभग 1100 BCM) से कहीं अधिक है, परंतु इसके लिए सबसे बड़ी बाधा केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच ‘जल’ विषय का संविधानिक प्रावधान है, भारत के संविधान की अनुच्छेद 246 के तहत जल ‘राज्य सूची’ का विषय है, जिससे केंद्र सरकार के लिए राज्यों में जल प्रबंधन, जल संरक्षण व नदियों के प्रवाह को नियंत्रित करने हेतु सीधे हस्तक्षेप करना कठिन होता है ।

वहीं नदी जोड़ो परियोजना (Interlinking of Rivers) जैसे कई राष्ट्रीय स्तर के योजनाएं भी इसी बाधा के कारण व्यवहार में धीमी पड़ी हुई हैं, जबकि देश के प्रमुख IIT संस्थानों जैसे IIT रुड़की, IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी, IIT खड़गपुर द्वारा दशकों से अनेक जल संरक्षण, वर्षाजल संग्रहण, बाढ़ नियंत्रण, रिवर लिंकिंग, व भूजल पुनर्भरण संबंधित परियोजनाओं पर शोध किए जा रहे हैं, किंतु इन संस्थानों के शोध व समाधान जमीनी स्तर पर क्रियान्वित नहीं हो पाए, इसका सबसे बड़ा कारण है शोध व नीति निर्धारण के बीच की खाई ।

राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, राज्यों की आपसी जल विवाद, जनता की जागरूकता में भारी कमी, तथा देश के 35,000 पानी पंचायतों व ग्राम पंचायतों की निष्क्रियता, वर्षा जल संरक्षण जैसी योजनाओं में सामुदायिक सहभागिता का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु पिछले 78 वर्षों में केवल 5-7% ग्राम पंचायतों ने ही वर्षा जल संरक्षण व जल पुनर्भरण कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई है ।

इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है ग्राम स्तर पर जल प्रबंधन में तकनीकी जानकारी का अभाव, जागरूकता की कमी, पंचायत प्रतिनिधियों में प्रशिक्षण व योजनाओं के प्रति समझ की कमी, तथा जल प्रबंधन कार्यों को अक्सर दीर्घकालिक समझ के बजाय तात्कालिक लाभ के लिए किया जाना, जबकि अन्य देशों जैसे इज़राइल, सिंगापुर व ऑस्ट्रेलिया ने नागरिक सहभागिता व जल प्रबंधन को शिक्षा प्रणाली से जोड़ कर जनसामान्य को जल संरक्षण में भागीदार बनाया है, यदि भारत को वर्षा जल का समुचित उपयोग करना है तो सबसे पहले केंद्र सरकार को संविधान की राज्य सूची में ‘जल’ विषय की समीक्षा करनी होगी, संभव हो तो अनुच्छेद 252 के तहत संसद से राज्यों की सहमति से जल प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय कानून बनाना होगा जिससे नदी बेसिन आधारित एकीकृत जल प्रबंधन संभव हो सके ।

इसके अलावा ‘राष्ट्रीय जल आयोग’ (National Water Commission) जैसे एक स्वायत्त व संवैधानिक संस्था का गठन करना आवश्यक है जो जल संरक्षण, जल विवाद समाधान, नदी जोड़ो परियोजना, व जल पुनर्भरण के लिए दीर्घकालिक रणनीति बनाए व उसे लागू करवाए, साथ ही MGNREGA जैसे ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के साथ जल संरक्षण के कार्यों को अधिकाधिक जोड़ा जाए, जिससे ग्राम पंचायतों की सक्रियता बढ़े, विशेष रूप से ‘जल पंचायत’ जैसी अवधारणाओं को पुनर्जीवित कर प्रत्येक पंचायत स्तर पर वर्षा जल संग्रहण का लक्ष्य निर्धारित किया जाए ।

उदाहरण के तौर पर यदि देश की प्रत्येक पंचायत (2.6 लाख पंचायतें) वर्षा जल का मात्र 5% संरक्षित कर ले तो देश में लगभग 200 BCM से अधिक जल हर वर्ष संरक्षित किया जा सकता है, साथ ही वेटलैंड्स, तालाबों, झीलों, पारंपरिक जल संरचनाओं का कायाकल्प कर इन्हें जल संरक्षण की मुख्य धारा में लाया जाए ।

इसके लिए ‘कैच द रेन’ जैसे अभियानों को कानून का दर्जा दिया जाना चाहिए जिससे जल संरक्षण केवल प्रचार नहीं बल्कि बाध्यकारी जिम्मेदारी बने, इसके साथ ही IIT संस्थानों, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थानों व पर्यावरण विश्वविद्यालयों के माध्यम से जल पर आधारित अनुसंधान, तकनीकी समाधान, तथा सस्ती व व्यवहारिक जल संरक्षण तकनीकों का विकास कर उसे ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जाए, जैसे भूमि जल पुनर्भरण हेतु वर्टिकल व हॉरिज़ॉन्टल ट्रेंचिंग, चेक डैम्स, झील गहरीकरण, वाटरशेड मैनेजमेंट, सिंचाई दक्षता तकनीक, बायो-रिचार्ज टेक्नोलॉजी, बायोइंजीनियरिंग के द्वारा सूखा प्रवण क्षेत्रों को जल समृद्ध बनाया जा सकता है ।

वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ‘फ्लड-प्लेन जोनिंग’ नीति को सख्ती से लागू कर बाढ़ मार्गों को अतिक्रमण मुक्त किया जाए, इसके लिए ड्रोन मैपिंग, रिमोट सेंसिंग, AI आधारित जल प्रवाह पूर्वानुमान तकनीक को ग्रामीण स्तर तक लाना होगा, भारत के पास हर वर्ष पर्याप्त वर्षा जल है परंतु तकनीकी व प्रशासनिक अक्षमता, नीति शिथिलता, संविधानिक बंधन व सामाजिक उदासीनता के कारण जल संकट विकराल होता जा रहा है ।

अब समय आ गया है कि केंद्र सरकार ‘जल आत्मनिर्भर भारत 2047’ के लक्ष्य हेतु एक दीर्घकालिक ‘राष्ट्रीय जल संधारण मिशन’ लाए जिसमें ‘वन रिवर वन प्लान’, ‘वन पंचायत वन वाटर बॉडी’, ‘वन डिस्ट्रीक्ट वन रीचार्ज प्लान’, ‘वन स्कूल वन रेन वाटर प्लान’ जैसे कार्य योजनाएं अनिवार्य की जाएं, इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 51A(g) के तहत जल संरक्षण को मौलिक कर्तव्य के रूप में लागू कर प्रत्येक नागरिक को वर्षाजल संरक्षण हेतु उत्तरदायी बनाया जाए, तभी कोसी, बागमती, गंडक व ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों की बाढ़ व सूखा प्रभावित क्षेत्रों की जल कमी की समस्या का समाधान हो सकेगा, अन्यथा 4000 BCM जल के बावजूद भारत ‘जल अभिशप्त राष्ट्र’ बना रहेगा।